成功は自己肯定感(セルフエスティーム)がもたらしたものではない

それは人生の決定的な瞬間だった。あるとき、往年の名俳優アラステア・シムは、笑ってしまいたくなるような結論に達した。「自分は馬鹿だ」と悟ったのだ。

高い自己肯定感(セルフエスティーム)や「自分を愛すること」がまるで義務であるかのように求められる現代からすると、シムの考えはとんでもないものに思える。だが当のシムは、この悟りのおかげで自由になった。肩の荷がおりて一気にエネルギーが湧いた。そして何より、本当に大切なことに集中できるようになった。シムにとって、それは俳優という仕事だった。

シムはこう言っている。「自分は馬鹿なのだから、利口にならなくていい。馬鹿のままでいい。それが自分なんだから」

やがてシムはイギリスの演劇界・映画界を代表する俳優になった。なかでも映画『クリスマス・キャロル』のスクルージ役はシムの永遠の当たり役だ。

「自己肯定感」運動が主眼とするのはただひとつ、「自意識(アイデンティティ)」だ。その理論はシンプルである。自分をよく思っていない人は、自分が成功するにふさわしいとは思わない。だから何かと自分自身を妨害し、わざわざ失敗するようにふるまい、みじめな人生を送るはめになる。逆に、自己肯定感が高い人は、果敢に困難に立ち向かい、リスクを取り、高い山にも登れる。つまり、自己肯定感が高くなければ成功は望めない、というわけだ。

しかし、これは大きな間違いだ。

偉人たちの伝記を一冊でも読んだらわかるだろう。歴史上偉大な業績を残した人たちの大半は自己肯定感が低いのだ。

「私はずっと自己肯定感が低かった。今もそう」

――マライア・キャリー(シンガーソングライター)

「セルフイメージの問題がデカくて、とても自己肯定感が低い」

――デビッド・ボウイ(ミュージシャン)

「僕は僕自身にしかなれない。それがどんな人間でも」

――ボブ・ディラン(ミュージシャン)

ロックスターに限った話ではない。アインシュタイン、ヘミングウェイ、チャーチル、エレノア・ルーズベルト(フランクリン・ルーズベルト大統領夫人)、ロバート・ケネディ、ジョー・ディマジオ、アメリア・イアハート(女性として初めて大西洋横断に成功した飛行士)、トーマス・エジソン、エルヴィス・プレスリー、ケーリー・グラント、アルフレッド・ヒッチコック、エイブラハム・リンカーン、マザー・テレサ、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、ベートーヴェン、ウォルト・ディズニー。他にも大勢いる。

彼らの成功は、自意識とは関係なく、もっと強力で持続的な力によってもたらされたものだ。それは自分が創り出したい成果を実現しようとする力である。偉人たちは、自分自身にではなく、創り出しているものに意識を向けていたのだ。

人類を悩ませ続けるもの

自己肯定感(セルフエスティーム)を高めるために、米国では公共政策として毎年何百ドルもの予算が組まれている。それが重要だとする社会のコンセンサスの結果だ。カリフォルニア州の「自己肯定感および個人的・社会的責任感向上タスクフォース」の資料(1990年)には、次の記載がある。「自己肯定感は社会的ワクチンの候補として最有力なものであり、人間が責任を持って生活するための力をもたらすものです。犯罪、暴力、薬物乱用への誘惑を断ち、未成年妊娠、児童虐待、長期の福祉依存、教育の失敗を予防します。自己肯定感の不足が、わが州およびわが国の悩みの種となっている、個人の不健全性や社会悪のほとんどを生む中心的な要因となっているのです」

かつて、アイゼンハワー大統領は「仕事に真剣になれ。自分にではなく」と言った。この言葉は、第二次世界大戦時にヨーロッパで連合国を勝利に導いた司令官からの実にいいアドバイスだ。しかし、理解するのは簡単でも、実行するのは難しい。なぜだろうか。

「汝自身を知れ」と古代ギリシアの昔から言い伝えられ、受け入れられてきた。その結果、自意識アイデンティティの問題はふくれあがり、破滅的なパターンを生み出している。歴史的には差別や偏見、戦争や虐殺に至り、個人のレベルでは、何をやっても人目を気にしたり自意識過剰になったりするパターンである。

自己啓発業界の罪

自己啓発業界は、「自分自身をどう思っているか」こそが人生で最も重要な問いですよ、と語りかけてくる。アンソニー・ロビンスという自己啓発界の大物(グル)は「できるかできないかは、実際の能力とはほとんど関係ない。自分が何者であるかという自己信念の問題なのだ」と言っている。「実際の能力とはほとんど関係ない」とはよくも言ったものだ。偉大なミュージシャン、外科医、カーレーサー、映画監督、建築家、そして実際の能力が求められる他のあらゆる職業人のことを考えてみればわかる。人が実際に有能であるとき、自分自身についてどう思っていようと関係はない。関係があるのは、現実とつながっているかどうかだ。自身の能力を正しく捉えられていることも現実の一部である。物理学者で柔道の達人でもあるモーシェ・フェルデンクライスは、人間の学習プロセスを研究してこう述べている。「意志の力は、実行能力が不足しているときにだけ必要となる」。有能であればあるほど、意志の力は要らなくなる。「自分ならできる」と自分自身に言い聞かせなくてよくなるからだ。

ふたつの戦略

ポジティブな思い込み(ビリーフ)を自分自身に植えつけるのと、実際の能力や経験を高めるのとでは、どちらがいいだろうか。答えは明快だ。ポジティブな思い込みと能力とでは、ほとんど必ず能力が勝利する。能力は現実に根ざしているからだ。能力はフィクションではなく、自信でもなく、確信でもない。

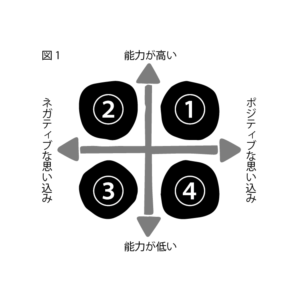

思い込み(自分をどう思っているか)と能力(何ができるか)はそもそも別のものであり、両者は関連していない。可能な組み合わせを示すと図のようになる。

右下の第四象限の組み合わせ(図1の④)は、スタンフォード大学の研究結果からよく知られるようになった。自分は能力が高いというポジティブな思い込みを持つ人たちのほうが、能力が足りないというネガティブな思い込みを持つ人たちよりもテストの点数が低かったのだ。

この研究から、自分は有能だという思い込みによって自分の力量への誤った過信が生まれること、一方で実際に有能な人は必ずしも自分の能力を信じていないことが明らかになった。

大物(グル)たちの誤り

ポジティブ思考の創始者の一人として知られるノーマン・ヴィンセント・ピールは、「自己を信じよ。自分の能力を信じよ。自分の力に、謙虚でこそあれ妥当な自信を持たない限り、成功も幸せも得られない」と述べている。いかにももっともらしく聞こえるが、この言葉は偉人たちの歴史によって否定されている。詳しく見てみよう。

「自己の力を信じよ」と言うが、証拠もなしにどうやって自己の力に信用を置けると言うのだろうか。もしこの言葉どおりにしようと思ったら、相当困ったことになる。根拠もないのに妥当な自信を持てというのは、現実を無視して正気を失えというのに等しい。この場合の現実とは、自分の実際の能力、達成してきた実績、学ぶ力、経験してきた成功や失敗のパターンである。

自己啓発界の草分けの一人、アール・ナイチンゲールは「人は自分が考えたものになる」と言っている。この言葉について考えてみよう。

「自分が考えたものになる」とはどういうことだろうか。これは、自分が何を考えているかに応じて自分が変わるという意味である。つまり、もし自分がよい人やポジティブな人、クリエイティブな人、素晴らしい人間になりたい場合、それに合致することだけを考えなくてはならない。批判的な考えやネガティブな思考を持ってはならないことになる。

さらに思考実験をしてみよう。文の構成はそのまま、一部の言葉だけ入れ替えてみるのだ。例えば、「人は自分が食べたものになる」としたらどうか。ステーキを食べれば、自分はステーキになる。鶏肉を食べれば、鶏肉になる。次に「人は自分が着たものになる」はどうか。ジーンズをはけば、ジーンズになる。イブニングドレスを着れば、夜はいつも都会にいて、パーティで目立つ存在になる。他にも「人は自分が読んだものになる」はどうだろう。『風と共に去りぬ』(マーガレット・ミッチェル著)を読んだら、あなたはスカーレット・オハラかレット・バトラーになる。もし『禅とオートバイ修理技術』(ロバート・M・パーシグ著、早川書房)を読んだら、禅師かオートバイになる。

自分のクルマ、自分の歯磨き粉、自分の教育、自分の心、自分の頭、自分の健康状態、自分の政治信条、自分の星占い、自分の心理……何かを自分と結びつけて考え始めると、途端にそれは自意識になっていく。自分が対象物になっていくのだ。この結びつけが作り事にすぎず、どれほど馬鹿げたものであるかは、少し考えればすぐにわかるだろう。「私は自分の髪の色だ」「鼻だ」「眉毛だ」「足の爪だ」「ほくろだ」「家風だ」「飼っている犬だ」「猫だ」「家の台所の流しだ」……こんな具合に、試してみるといい。

誤った測定指標

書店を巡ってみれば、「Love yourself(自分を愛そう)」と書かれたポスターが至るところに貼られている。Amazon.comで「Love yourself」と検索すれば、書名にこの言葉を含む書籍が5000冊以上見つかる。例を挙げれば、こんな感じだ。「いかに自分を愛するか」「自分の愛し方――自己肯定感を育むガイド」「人生は自分を愛せるかどうかで決まる」「自分を愛そう――自信を持ち、幸せになる方法」「自分を愛せよ――人生を変える秘密の鍵」「自分を好きになる方法――不安や憂鬱は克服できる」……。

鶏が先か卵が先かはわからない。幸せになるには自分を愛さなくてはならないという命題が先だったのか、それとも自己肯定感(セルフエスティーム)が足りなかったから不幸になったのだという解釈が先だったのか。いずれにせよ、自己嫌悪が失敗の原因だというのはよくある見方だろう。自分を嫌いだと悪い人生になり、自分を好きならいい人生になる、だから人は自分を好きにならなくてはいけない、という理屈だ。もし自分を好きにならなかったら、キャリアや恋愛の失敗は全て、低い自己肯定感という根本原因のせいだということになる。これがこの理論の特徴である。

一見ロジックが通っているように感じられるかもしれない。しかし、それはおかしい。実際には、行動、能力、戦略、学びのパターン、経験など、成功に不可欠な要素の関連を見なければならない。誰かが就職に失敗した場合、他の候補者の存在が成否に関連しているはずだが、「自分を愛そう」理論に基づくなら、本人が自分を十分に愛していなかったことが全ての原因になってしまう。誰かが結婚生活をうまく続けられなかった場合も同様で、やはり自己肯定感が足りなかったせいになってしまう。

昨今、何もかもが「実際にどうだったか」ではなく、「どれくらい自分を愛していたか」に還元される傾向がある。これは誤った測定指標だ。

好きか嫌いかは選択できない

これは人生における基本的な事実だ。世の中には、自分のことを好きな人もいるし、そうでない人もいる。どちらであっても、特段の意味はない。立派な人たちの中にも、自分のことを好きな人も、嫌いな人もいる。そして、自分を好きであろうとなかろうと、誰もが自分が望む人生を送りたいと思っている。これは自分を愛している度合いとは関係がない。

自分のことを好きでもいいし、嫌いでもいいし、その中間のどこであってもいい。自己愛測定がどんなレベルであろうと関係ない。人は自分にとって最も大事なことに携わっていたいものだ。心の奥底にある大切な価値観と合致した暮らしを送りたいし、自分の夢を叶えたいと思っている。そのことと自己愛は無関係だ。

ここで留意したいのは、自分を愛することと、いい人生を送りたいと望むこととは、独立した別の要素だということだ。相互に全く関連性がない。それなのに両者を結びつけて考えてしまうと、途端におかしなことになる。自分の中で間違った原因と結果が形成され、誤った印象に犯されてしまう。そして、「自分はいい人生を望んでいる」という、自己像とは関係のない明白な事実を見失ってしまうのだ。

確認のために、ひとつテストをしてみよう。「あなたは、いい人生を送りたいと望んでいるか」。答えは「はい」か「いいえ」の二択だ。この問いに「いいえ」と答える人はほとんどいない。自分のことをどう思っているかとこの答えとは関係がない。

自分が愛していない人のことを愛そうとしたことはあるだろうか。もしあるならば、あなたがどんなに真摯だったとしても、その試みがうまくいかないことは経験済みだろう。

人生には、選択できることがたくさんある。しかし、「好きか嫌いか」は選択できるものではない。もし選べるのなら、片思いなどというものは起こらないはずだ。自分のことを愛してくれる人を愛する選択をすればいいからだ。愛が選択できるものならば、報われない愛を歌った数多くのポップスやロックの名曲も一切生まれなかったことだろう。

この原則は、愛する対象が自分の場合も同じだ。あなたは、自分を駄目な人間に終わらせないためには自分を愛する必要があると考えてきたかもしれない。駄目な人間にならないように、実際に自分を愛そうと努力してきたかもしれない。だが、好きでない他者を好きになれないのと同じように、自分を強制的に好きにはなれなかったはずだ。

自分を好きになるための自己啓発のアドバイスには、鏡の中の自分を見つめたり、自分宛てのラブレターを書いたり、自分のことが好きだと繰り返しアファメーション(自己肯定の宣言)を唱えたりといろいろなものがあるが、どれも不毛な努力だ。「私は自分のことが大好き」と心にもないことを言うたびに、心の中の声は「私は本当は自分のことが好きじゃないからこんなことをしているんだ」と言っている。これはブーメラン効果、つまり逆効果だ。言えば言うほど反対のことが肯定される。「自分が大好き」は「自分が大好きじゃない」という意味に転換されてしまうのだ。

自意識(アイデンティティ)の諸問題

本書を読むことで、ほとんどの読者は自分に自意識(アイデンティティ)の問題があることに気づくだろう。自意識の問題を全く持っていない人は、ほとんどいないからだ。自分が自分自身をどう見ているか、他人にどう見られているか。たいていの人がそれを気にしている。人によって課題の深刻さはまちまちであろうが、自意識が人生を形づくる要素だと考えている人は、自分が人生で何を創り出し、達成し、学び、経験し、理解し、どこに到達するのかに自分で制約を設けていることになる。

なぜそう言えるのか。何かを学ぶときは、ひどく間抜けに見えたり、とんでもなく下手くそに見えたりするものだ。ぞっとするほどみっともなかったり、人をイライラさせるくらい不器用だったり、身の毛もよだつくらい無能に感じられたりもする。これは当然のことだ。学びのカーブは直線的ではない。何かに熟達するまでの過程には、辛く不快な時期があるのが普通だ。学んでいるのは、できないことをできるようにするためなのだから。

ここに自意識が入り込むと厄介なことになる。何かを学んでいるのなら、その自分はひどい状態に見えて当然だ。それなのに、無能に見えることがないようにそれを避けるようになる。それは学び自体を避けてしまうことだ。こうして、意識的に訓練しなければ身につかない技術や、難解な情報を読み解く力など、自分が人生で実現したい大事な成果を創り出すために必要な能力を得られなくしてしまう。

一方、学ぶこと自体にフォーカスしていれば、うまいとか下手とか、大したことないなとか、自分のことをどう思うかは関係なくなる。もっと有益な別の物差しに基づいて行動しているからだ。その指標とは、「自分は、行きたいところにどれくらい近づいているか」である。

社会からの間違った働きかけ

私たちの社会は、わかったような言葉をあれこれ持ち出しては、人を自意識(アイデンティティ)の問題に誘い込もうとしてくる。「勇気を持て」「リスクを取れ」「ポジティブになれ」「自分を褒めろ」……。こうした働きかけは役に立つのだろうか。

コロンビア大学の調査によると、アメリカの親の85パーセントは、子どもに「あなたは頭がいい」と伝えるのが大切だと考えている。心理学者のキャロル・ドゥエック教授は、頭がいいと伝えられた子どもにどのような影響が出るのかを研究した。

結果は画期的だった。

実験は400人の小学5年生を対象に行われた。子どもたちをふたつのグループに分け、簡単な問題を解かせる。終わったとき、片方のグループの子はほめてやり、もう一方のグループの子はほめない。ほめ言葉は「よくできたね」というひと言だ。

その後、子どもたちに次に挑戦する問題を選ばせる。簡単なものか、難しいものかの二択だ。すると、ほめられたグループの子どもたちは、大半が簡単なほうを選んだ。一方、ほめられなかったグループの子どもたちは、90パーセント以上が難しいほうを選んだ。ほめられることによって、より高い成果を求めて困難に挑戦する意欲が削がれたのだ。

無闇にほめるようなテクニックは、意図した効果を生まない。それどころか、むしろ逆効果になる可能性が高い。自分自身にフォーカスすればするほど成果が出なくなる。社会の働きかけの意図とは正反対の結果だ。

社会からの働きかけがいかに間違っていて有害なものか、落ち着いて考えるのは難しい。今の世の中は「自分を愛することこそが人生の大仕事だ」と語りかけてくる処世訓に席巻されている。こうした自己啓発の格言は一見筋が通って聞こえるため、よかれと思って取り入れる人も多い。自分自身をドラマの主役に仕立て上げ、途方もない期待を自分に寄せ、素晴らしい世界を構築しようと試みる。だが、やがて、約束された幸せや満足がどうして得られないのかと首をひねるはめになる。

どうしたらいいのか。

人生の基本的な指向を変えることだ。何が大切かを測る物差しを変えるのだ。「自分は何者なのか」ではなく、「自分にとって大切なことをどれだけ創り出せているか」にフォーカスを移そう。それができたら、世界は一変する。必要な能力を身につけ、学び、行動し、適切な方針をもって創り出したい成果を創り出せるようになっていく。

読者の中には、いい自己イメージが大切だとずっと聞かされ続けてきた人もいるかもしれない。しかし本書を読むうちに、自己イメージなど全く大切ではないということがわかるだろう。本当に大切なのは、いかに効果的に自分が生きたい人生を構築できるかなのだ。本書では、そのことを構造的、精神的、心理的、医療的、そして生物学的次元で次々と解き明かしていく。

この章のポイント

・自己肯定感(セルフエスティーム)が大切だという話は全て忘れること。世界の多くの偉人たちは、自己肯定感など持ち合わせていない。

・自分を好きか嫌いかは選択できない。好きでも嫌いでもどちらでもいい。どちらであるかに関係なく、人は自分にとって素晴らしい人生を望んでいる。

・無闇にほめるのは逆効果だ。自分を持ち上げるようなことはしてはいけない。

・「自分は何者なのか」から「自分は望む結果をどれだけ創り出せているのか」にフォーカスを向け直すこと。

9/26(水) ロバートフリッツ『自意識(アイデンティティ)と創り出す思考』出版記念セミナーへお申し込みの方へ書籍を無料プレゼントしております。

Evolving

Evolving